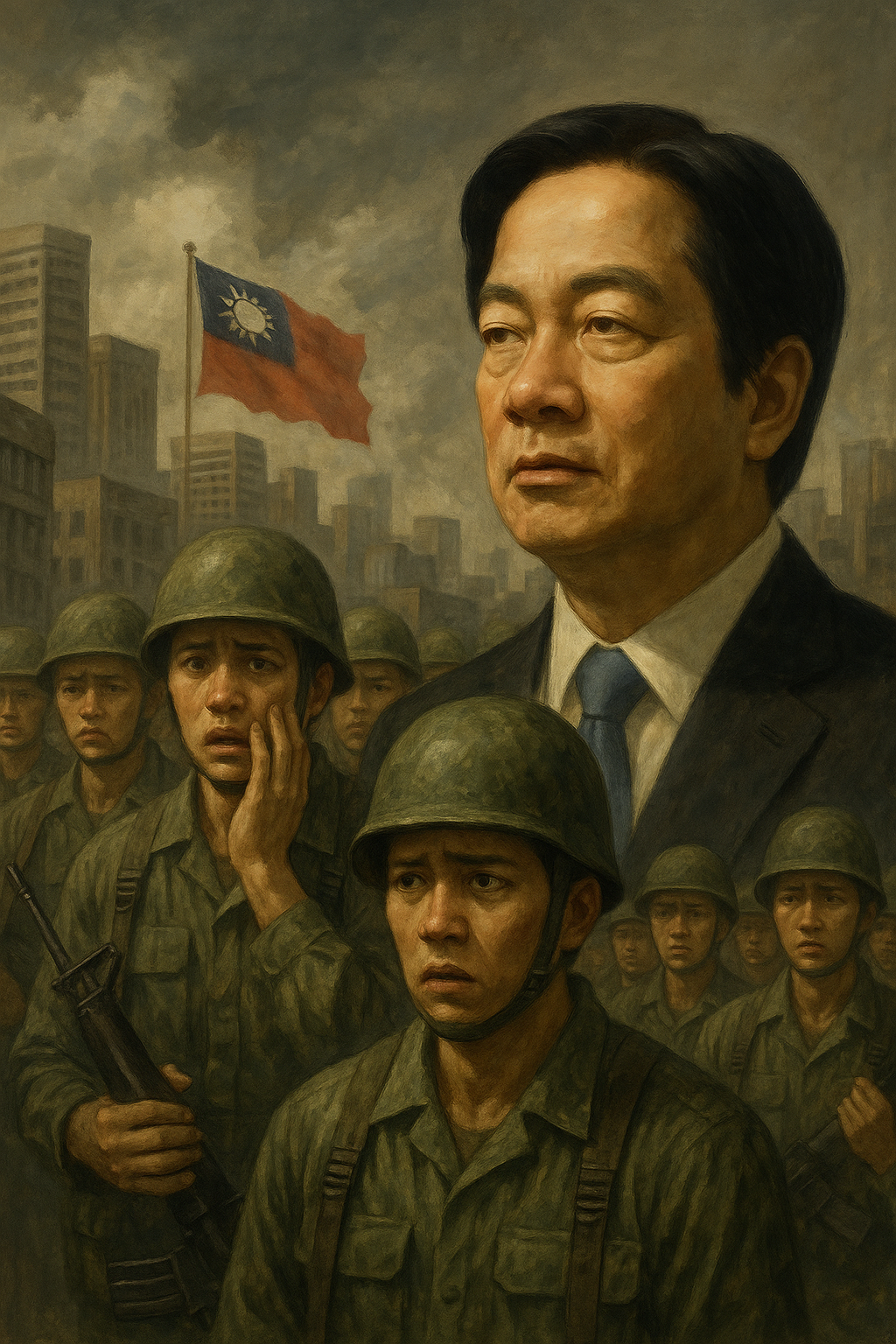

【本報記者陳筱喬政治中心報導】在賴清德總統上任尚未滿週年之際,國防部突然宣布將教召2萬名後備軍人、進行為期兩週的密集訓練,激起社會強烈不滿與恐慌。

外界質疑,這項突如其來的教召,是政府面對兩岸緊張時的「軍事作秀」,還是將國家治理失能掩蓋於對抗中國的戰爭語言之中?在兩岸關係持續惡化的背景下,民眾憂心「戰爭正在逼近」,而「別人的孩子死不完」的怒吼再次在網路發酵。不少聲音直指,當政者高舉「保台」旗幟,卻從未正視民間對戰爭的恐懼與後備制度的不公不義,反而持續將軍事動員合理化為「愛國表現」。

然而,究竟誰在決定戰與和?誰又要為這些政策後果承擔生命代價?更令人憂心的是,國內政局同樣烏煙瘴氣。賴政府上任以來,政令不出總統府,內閣施政成效乏善可陳,社會議題無解,經濟壓力沉重。與此同時,司法系統卻頻繁出手,辦案對象集中於綠營內部的非主流派系,引發「司法成為權力鬥爭工具」的疑慮。

甚至有評論直言:「清德政府不務正業,只忙著清黨、整肅異己。」綜觀現況,兩岸問題被不斷簡化為「民主與專制的對抗」,卻刻意忽略國內對台獨路線的反思聲音。若說兩岸緊張的根本原因是「統一壓力」,那麼不斷挑釁紅線、拒絕溝通又是誰的責任?若說是「台獨原罪」,那麼民進黨的長期操弄又是否早已將和平機會耗盡?「政府空轉、權鬥橫行、人民無感」已成社會普遍觀感。

當人民不再相信這個政府能帶來和平、穩定與公義時,任何動員都將成為政治操弄的道具。

政府該回答的問題很簡單:你們的權力之路,是否建築在年輕人的血與汗之上?

瀏覽量: 8,693